Shitennoji University

- 学び

- 地域・社会連携

患者さんの困りごと、チームでどう支える?~ 看護学部×大阪大谷大学 薬学部 多職種連携ワークショップ~

医療の現場で必要不可欠な「チーム医療」。

昨今の医療の高度化・複雑化に伴い、多種多様な医療スタッフが、ぞれぞれの高い専門性をもってお互いに連携・補完し合い、患者さんの状況に的確に対応した医療を提供することが求められています。

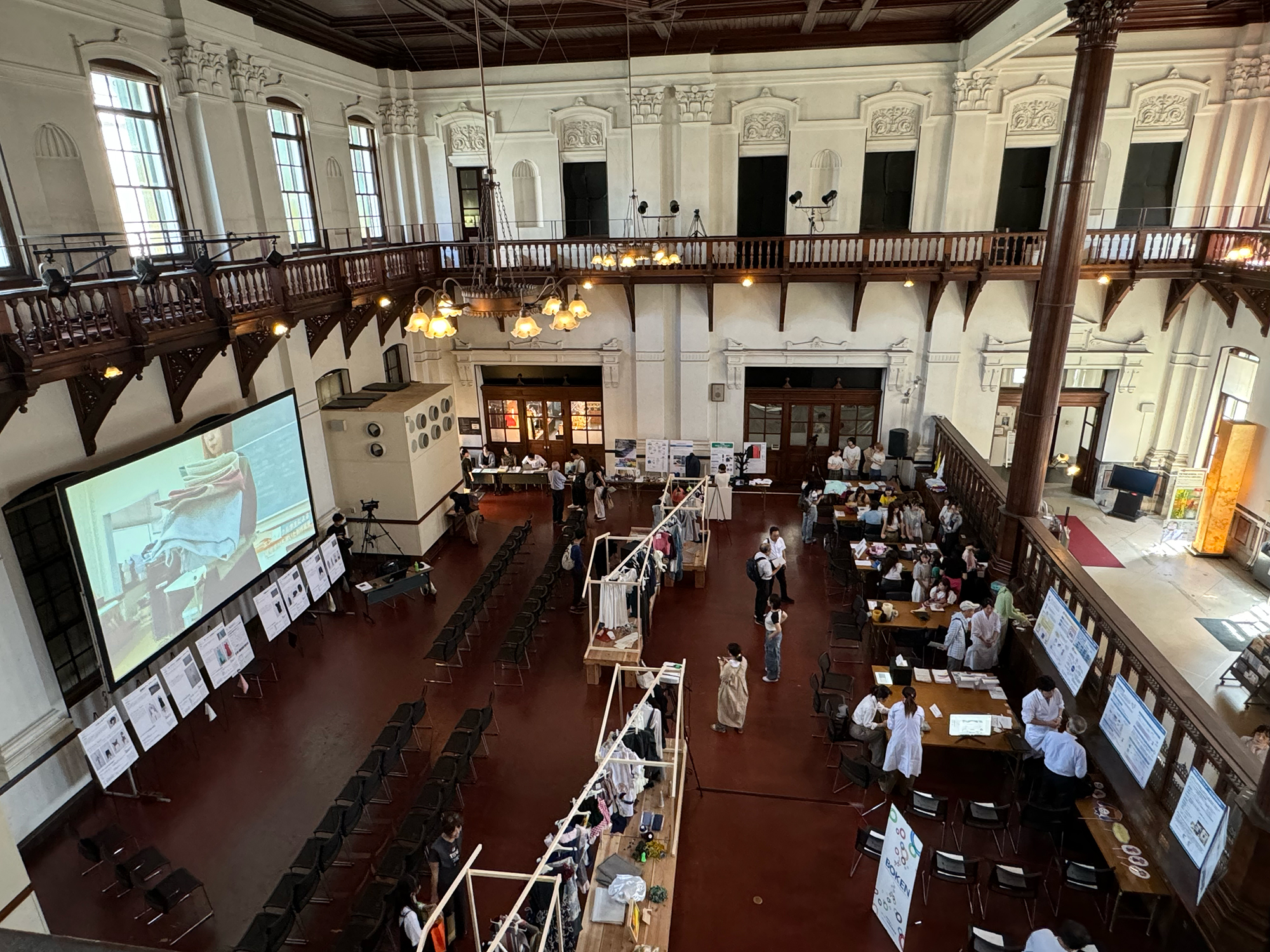

医師、薬剤師、看護師、助産師、理学療法士、社会福祉士、管理栄養士など、さまざまな専門職を理解して、実践的な連携ができる能力を学生の内から養うため、多職種連携教育(IPE:Interprofessional Education)として四天王寺大学 看護学部と大阪大谷大学 薬学部で合同ワークショップを、本学キャンパス9号館(看護棟)で行いました。

患者さんの困りごと、チームでどう支える?

合同ワークショップは、四天王寺大学 看護学部1年生16名と大阪大谷大学 薬学部1年生24名が参加し、8班に分かれてグループディスカッションの後、各班3分間のプレゼンテーションを行います。

各班のメンバーは、初対面同士という事もあり、まずはアイスブレイクとして自己紹介と現在の学部に進学を決めた理由などからお互いの理解を深めました。今回の合同ワークショップの目的は、看護師・薬剤師のそれぞれの立場で考えるチーム医療をテーマに「患者さんの”困りごと”をチームでどう支える?」という課題に対してディスカッションします。

看護師・薬剤師お互いの理解を深める

どんな場所で働いている?

病院や調剤薬局でお世話になった方々が多く、イメージしやすいと思いますが、看護師であれば学校や福祉施設など、薬剤師であればドラッグストアや製薬会社など、活躍の場がたくさんあります。

他にも、超高齢化社会といわれる日本において、各自治体が取り組む地域医療に従事する場所として「地域包括支援センター」や「在宅医療」といったキーワードがでてきた班もありました。

どんな仕事?どんな方が対象?

看護師ができることの例として、ケアの視点・生活の支援などが挙げられますね。薬剤師は、薬の飲み方や理解のサポートなど、それぞれの立場で気づいたことを共有した時に、連携することで可能になる支援と、連携しなかった時に患者さんにどのような影響をおよぼすか、自分が患者さんの立場だった時を想定して、どのようなサポートを受けたいかを考えました。

患者さんの困りごとに対して、どのように貢献できる?

薬剤師の役割としては、薬を調剤して、間接的に患者さんを治療する。その際に、薬の副作用や飲み合わせなど、服薬のための説明などを行います。看護師は、入浴、排せつ、食事などの援助を行い、患者さんをケアしますが、その中に薬の飲み忘れがないかの確認も仕事の1つです。

患者さんへのケアの際に、飲み込むのが辛い患者さんには薬の形状を変える相談など、看護師と薬剤師が連携して改善できるポイントもディスカッションの中で出てきました。

3分間のプレゼンテーション

全8班、時間通り3分間のプレゼンテーションを行いました。今後も、四天王寺大学 看護学部と大阪大谷大学 薬学部で多職種連携教育の取組が続きますので、各班の発表内容は後輩たちのために掲載しませんが、ある班の発表者の言葉から引用しました。

医療の現場では、本当にたくさんの職種の方が携わっており、患者さんに安全で効果的な治療を提供するためにも、情報共有の正確さ、大切さがとても重要だと気付きました。

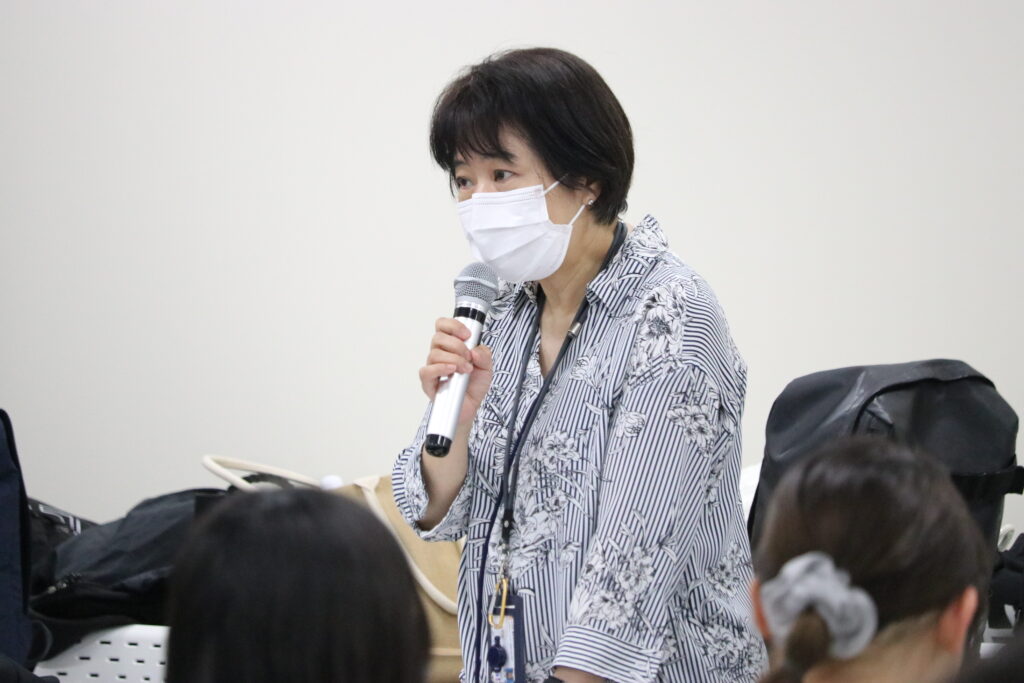

教員からの総評

医療職にはどんな職があり、どのように連携できるのかを正しく知り、将来チーム医療を行う者として早期から信頼関係を築くことが、多職種連携の第一歩として合同ワークショップを行いました。看護師・薬剤師それぞれの専門分野だけでも、各班の多様な視点から発表がありました。

医療の現場にでれば、看護師・薬剤師以外のたくさんの専門職と情報共有・連携が必要になりますので、今回のワークショップをきっかけに、医療に携わる他分野のことを知り、患者さんに必要なケアは何なのかを考え続けられる人をめざしてほしい。

合同ワークショップに参加して

今回の合同ワークショップ終了後に、両大学の参加学生さんにコメントを頂きました。

一部を抜粋してご紹介します。

- ●看護対象となる患者さんの幅広さや業務領域、薬学部との医療への認識の差を知ることができて興味深かった。

- ●同年代の医療従事者を志す仲間に出会えて意見を交流でき、また自分が気づかなかった新しい発見があった。

- ●薬剤師と看護師がどの様な連携をして、それがどの様な影響を与えるのか理解することが出来た。

- ●看護師と薬剤師にはたくさんの共通点があることがわかり、他の職種についても興味が湧きました。チーム医療を大切さを実感しました。

- ●薬剤師と看護師の視点では、見る所や考える所が全然違ったので、とても参考になりました。

- ●もっと他の医療職の方と関わりを持ち、理解する必要があると思った。またこのような機会があればぜひ参加したい。

将来、看護学部生は4年間、薬学部生は6年間の後、将来ぞれぞれの専門スタッフとして再会して一緒にチーム医療に取り組む日が来るかもしれません。そんな時は、この合同ワークショップを思い出していただけたら幸いです。

- WRITER

- わわわ編集部

- 関連リンク

- 大阪大谷大学:薬学部ホームページ

- 四天王寺大学:看護学部

- 四天王寺大学:看護学部instagram