Shitennoji University

- 人

“ひとづくり”で社会の未来を変えていく|教育学部 仲野 純章先生インタビュー

教育学部で理科教育を担当する仲野先生は、物理学を軸に多彩な研究や実践に取り組んでいます。もともとは一般企業で研究・開発や企画に携わっていた経歴を持ち、その経験も今の教育活動に活かされています。常に好奇心を持って挑戦を重ねる中で、「人と向き合い、育てていくこと」への関心を深めてきたその歩みについて伺いました。

幅広い理科の世界を探究

専門は物理学や化学を中心とした理科教育です。ひと言で「理科教育」と言っても、その領域は非常に広く、理科教育の中で扱われる科学現象そのものの追究・検証から、歴史や社会といった他分野との接点を持つ領域まで、様々です。そうした中で、今、私が取り組んでいるものをいくつか紹介したいと思います。

<科学理解を支える指導を探る>

まず、最も中心的な取り組みとして、理科教育における指導方法の研究や教具の開発があります。例えば、現行の小学校学習指導要領が改訂された際、「水溶液の中では、溶けている物が均一に広がることにも触れること」という新たな内容が追加されました。これまでも「水溶液の均一性」について簡単に触れている教科書は存在しましたが、現行の学習指導要領の下では、より明確な指導が求められるようになりました。しかし、従来から「溶けたものは下の方にたまる(下の方が濃くなる)」と考える学習者が多いことが報告されています。いかにして水溶液の均一性について正しい理解を効果的に促すかが、指導上の課題となっています。この点に関して、BTB溶液とミョウバンという、学校現場でも一般的な二つの材料を用いることで、水溶液の均一性を容易に実感させることができます。ミョウバンは水に溶けると弱酸性を示すため、BTB溶液を加えた水にミョウバンを投入すると、ミョウバンが溶けた部分が緑色から黄色に変化し、やがて溶液全体が黄色になります。このように、色の変化を通して「溶けた物質が均一に広がる」様子、そして「均一な状態になった水溶液は長時間放置しても変化しない」様子を視覚的に確認できます。この実験は、水溶液の均一性について正しい理解を促すための定性的な観察実験として授業導入部分などで有効に活用できます。興味深いことに、BTB溶液とミョウバンの組み合わせに限らず、「指示薬を用いて水溶液の均一性を指導する」という試みは、これまで報告されておらず、新しい視点といえます。個々の材料や科学事象の本質を踏まえれば、特別な材料や機器を用いなくても、理科教育をより効果的にできる可能性はまだ多く残されていると考えています。こうした事例のほかにも、学習者の本質的理解や正しい科学概念の構築を目指し、学習者の内面の状態やその変容の評価を関連付けながら、幅広く研究を進めています。

<科学現象を深く知り、より確かな理科指導へ>

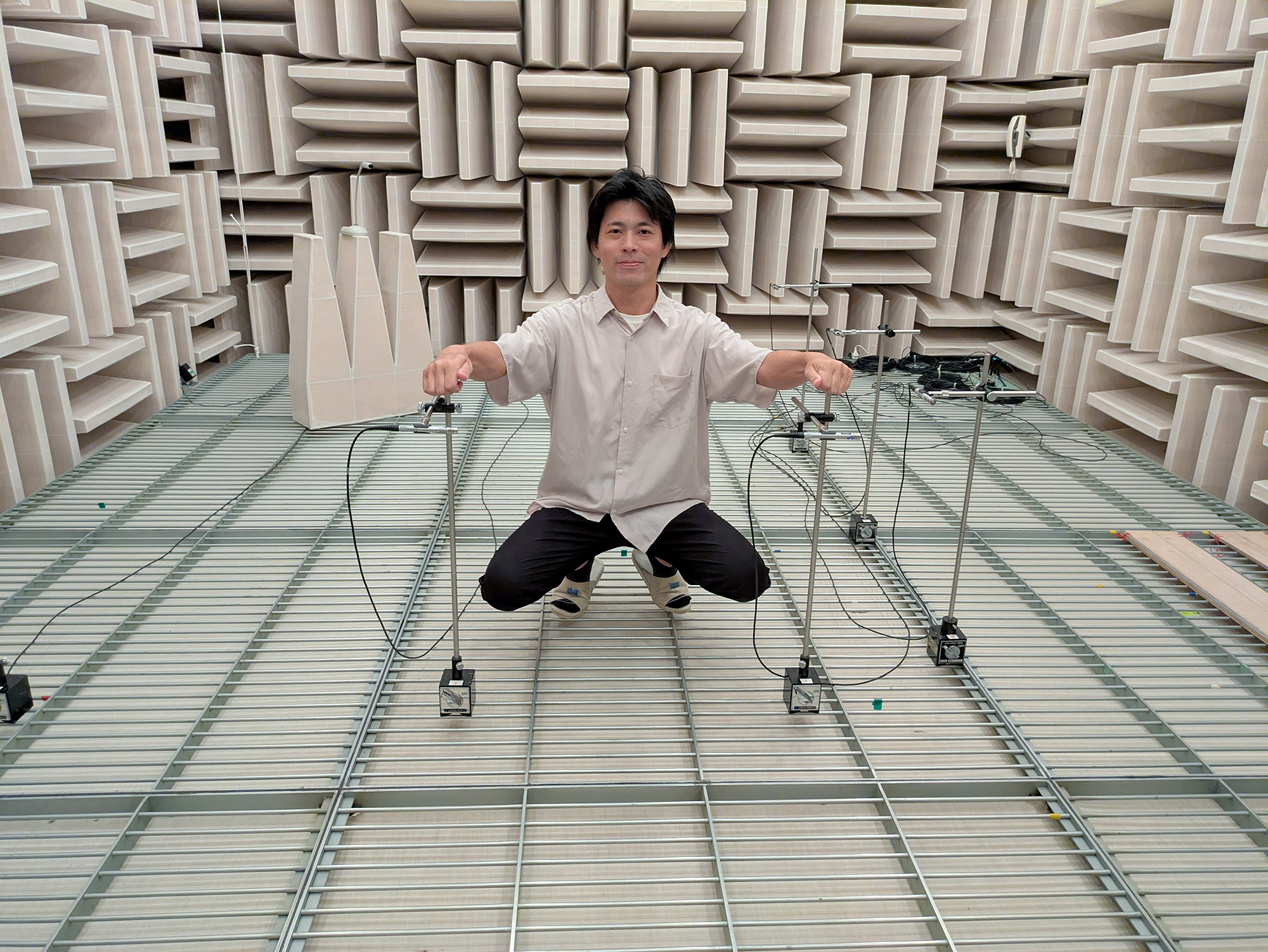

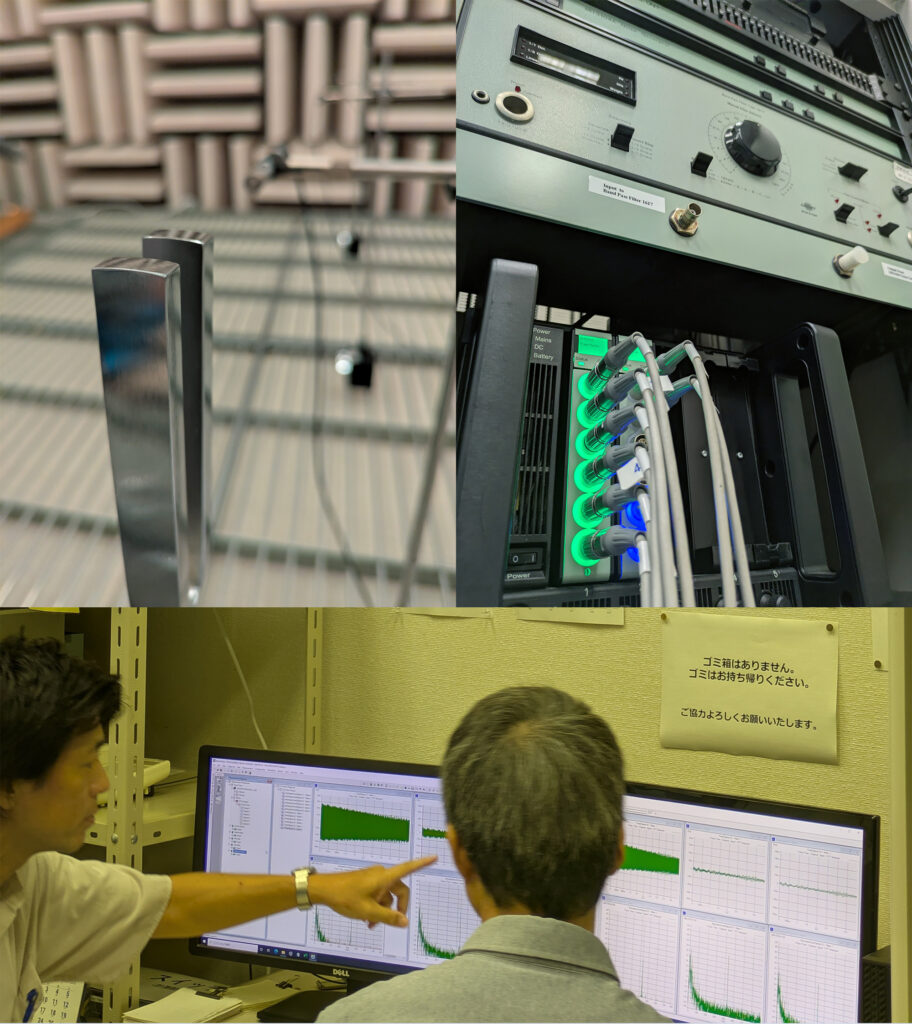

また、理科教育に関わる科学事象の基礎的研究にも取り組んでおり、特に「音」に焦点を当てた追究を進めています。ご存じのように、「音」は小・中・高等学校を通して扱われる代表的な科学事象の一つですが、例えば、「音に関わる特性を指導する際に多用される教具『音叉(おんさ)』の周りにはどのような音場が形成されるのか」といったことを明らかにしようとしています。これは、「音叉周辺にどのような音場が形成されるか」が、学校現場で指導にあたる教員の間でもあまり意識・理解されていない実態を課題視して始めたもので、音叉メーカーとも連携して改良型音叉を試作しながら、現象理解に向けた評価を進めています。

<はみ出すことで見えてくる、理科教育の本当の広がり>

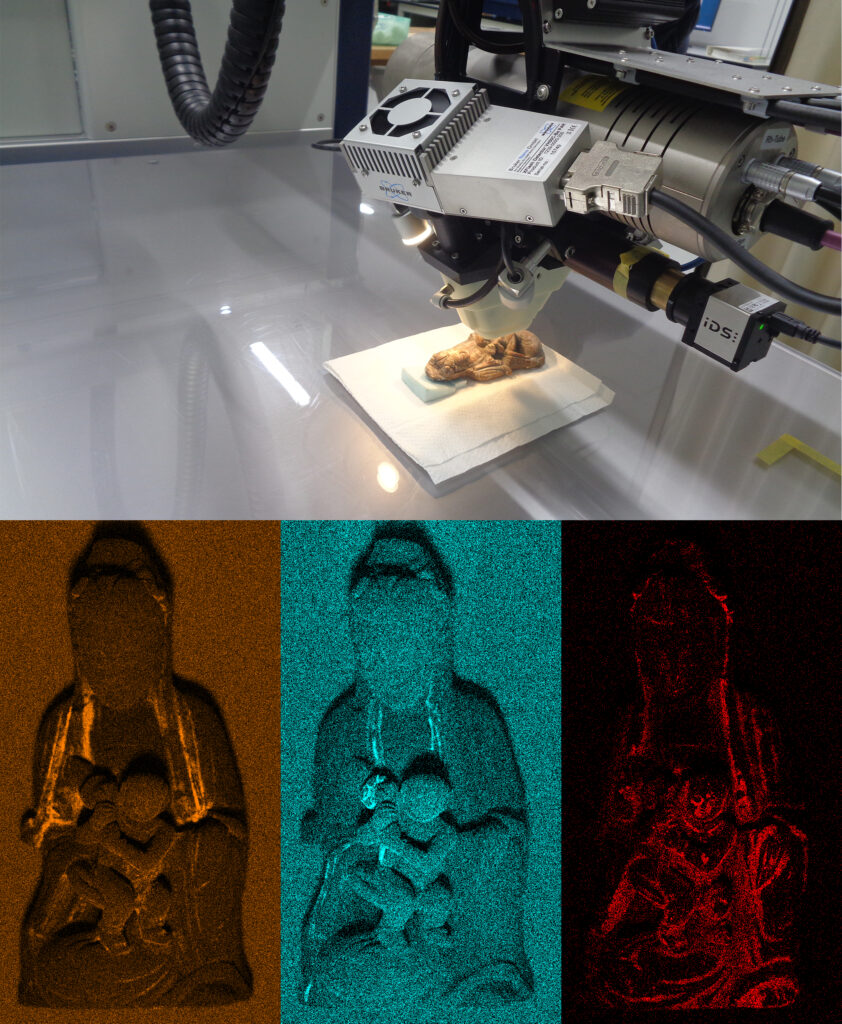

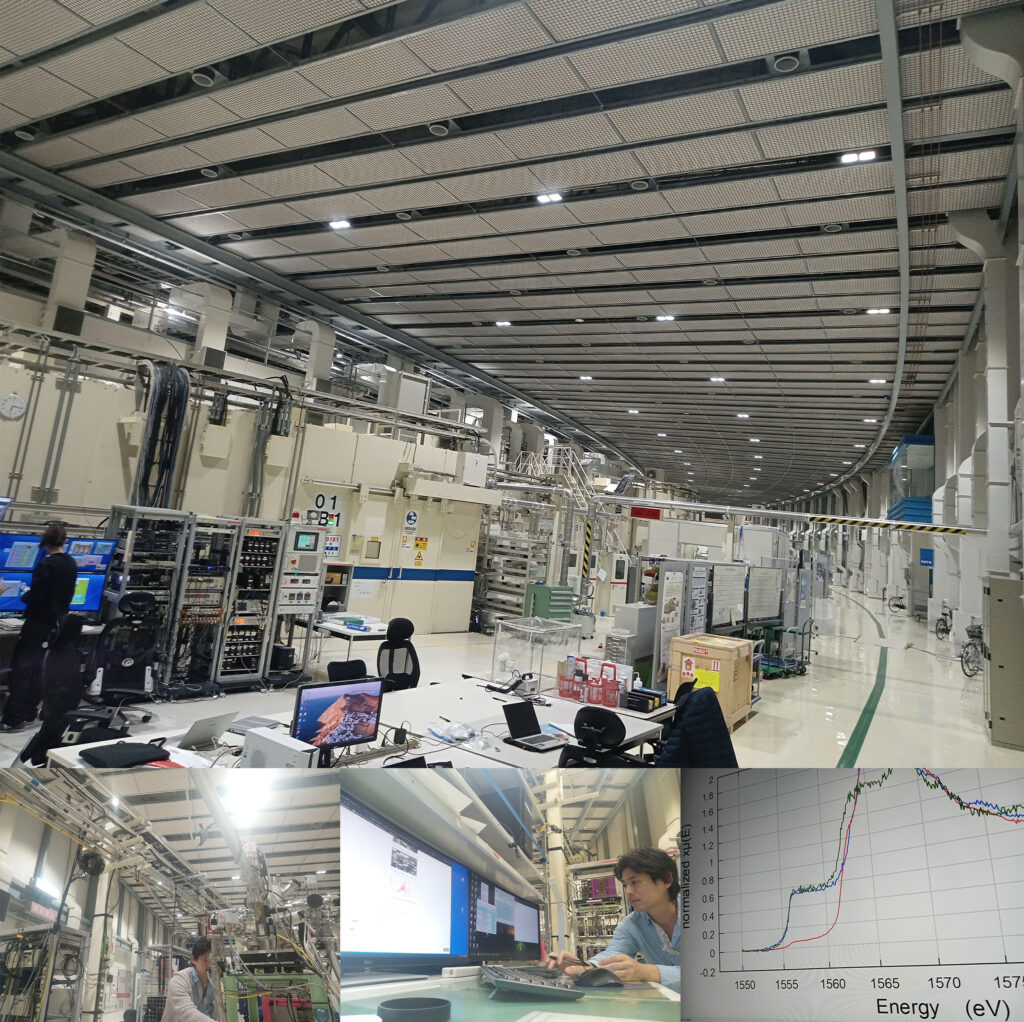

一風変わった取り組みとしては、奈良で発見された石像が、長崎の潜伏キリシタンが聖母マリアに見立てて信仰した「マリア観音」かどうかを追究する調査・分析にも携わっています。奈良文化財研究所と連携しながら、主に材料工学的なアプローチで調査・分析しています。ヒアリング調査や比較対象の岩石を採取したりするため、長崎やその他地域にフィールドワークに出かけることもあります。また、石像や比較対象の岩石を原子レベルで評価するため、世界最高性能の放射光実験施設「SPring-8」で高輝度軟X線を利用した分析をするといったこともしています。一見すると「理科教育」とは直接関係がなさそうに見えますが、岩石やそれを構成する原子、あるいは分析に用いるX線は、理科教育の中でも扱われる重要な対象です。また、冒頭で述べたように、理科教育には「他分野との接点を持つ領域」も含まれます。他教科や他分野との関連を図る、いわゆる教科横断的な指導は、理科教育においても近年その重要性が指摘され、推進が求められています。こうした点も意識し、教員養成に携わる者として、既存の枠にとらわれない「はみ出した」取り組みにも積極的に挑戦を続けています。

なお、四天王寺大学に来る前は奈良で高校教員をしていました。現在もそのつながりは大切にしており、例えば奈良県高等学校理化学会の先生方とは、毎年、日本各地の地形や地質を見て回るフィールドワークに泊まりがけで出かけています。これまでの親交をより深めるだけでなく、学校現場や理科教育の現状についてざっくばらんに情報交換できる大変貴重な機会ともなっています。

「人を育てること」は、とてもクリエイティブな仕事

大学卒業後、総合電機メーカーにおいて15年間、研究、開発、量産、企画など、ものづくりに関わる多様なプロセスを経験しました。その後、高校教員を経て、教育学部がリニューアルして理科選修が立ち上がる2024年度、四天王寺大学に着任しました。

そもそも、キャリアを大きく変え、教員の道を選択した理由としては、一通り「ものづくり」に携わったタイミングで、これからの新しい社会を創り出す人そのものを育てる「ひとづくり」に関わりたいと思ったためです。

一般企業でも教員でも根本的な仕事の進め方は大きく変わらないので、それは教育の現場でも役に立っていますし、「人・モノ・情報」が流れる実態を見て得た知見や勘どころは、あらゆる面で日々の判断を支えてくれます。教育学部でも、教員に進むか一般企業に進むかで迷う学生もいるので、自分自身の経験を踏まえた視点で相談に乗れればと思っています。

知の共有によって教育全体が進歩してほしい

教員の養成は次世代人材を育む教育者を社会に送り出していくことであり、とても大きなやりがいを感じています。時代的にも真面目な学生が多いなと感じるので、受け身で終わることなく自発的・自律的に動ける意識・行動力を育てることができれば良いな、と思っています。

教員には、現状の課題を見出し、先行事例なども踏まえながら、新たな試みを企画・実践し続ける力が望まれると考えています。そして、実践を単に個人の活動として終わらせるのではなく、「知の共有」を意識し、成果を形にして公表・蓄積することで、教育界全体の進歩に寄与できることがより望ましいと捉えています。学生の皆さんが教員となった際には、自らの実践を適時まとめ、公表・蓄積して知を共有することで、教育界全体の底上げにつなげていってほしいと願っています。

さいごに

研究関係ではついあれこれ手を出し、動き回ってしまっていますが、普段は割と地元密着の生活をしています。特に週末は、遊びレベルの卓球のほか、消防団活動などをしています。学生の皆さんも、勉強やアルバイト、遊びにと、将来の目標に向けて過ごせるのは“安全あってこそ”。今日も、ご安全に!

- WRITER

- 仲野 純章 / なかの すみあき

四天王寺大学 教育学部 教育学科 准教授

担当講義:教科内容論(理科)・基礎物理学・物理学Ⅰ・物理学実験など

研究分野:理科教育・科学教育・物理学・化学(特に材料工学)

- 関連リンク

- 四天王寺大学:教育学部 教育学科