Shitennoji University

- 学び

- イベント

もうすぐ世界遺産!?日本のはじまり古代飛鳥の王家の谷を巡るアカデミックツアー[前編]

四天王寺大学後援会では、在学生の保護者を対象に年に1回「アカデミックツアー」を開催しています。今年は11月8日(土)に、現在、世界遺産登録を目指している「飛鳥・藤原の宮都」から、飛鳥エリアを巡るアカデミックツアーを開催しました。ナビゲーターを務めるのは、文学部日本学科で文化観光学や日本考古学を専門とする辰巳俊輔講師(以下、辰巳先生)。それでは、近鉄吉野線「飛鳥」駅からスタート!

辰巳先生は、学生時代に明日香村の発掘調査に参加し、卒業後は明日香村役場で文化財の調査研究や活用に関する業務を担った、いわゆる「明日香村のプロ」と言っても過言ではありません!各地の専門家としての詳しすぎる解説すべてを掲載できませんが、その一部をご紹介します。

飛鳥駅の東側にある道の駅「飛鳥」の前を通って、国営飛鳥歴史公園館へ向かいます。今回のアカデミックツアーの参加者の中には、過去に参加された方々との再会もあり、歩きながら会話も弾み、あっという間に到着。

国営飛鳥歴史公園館

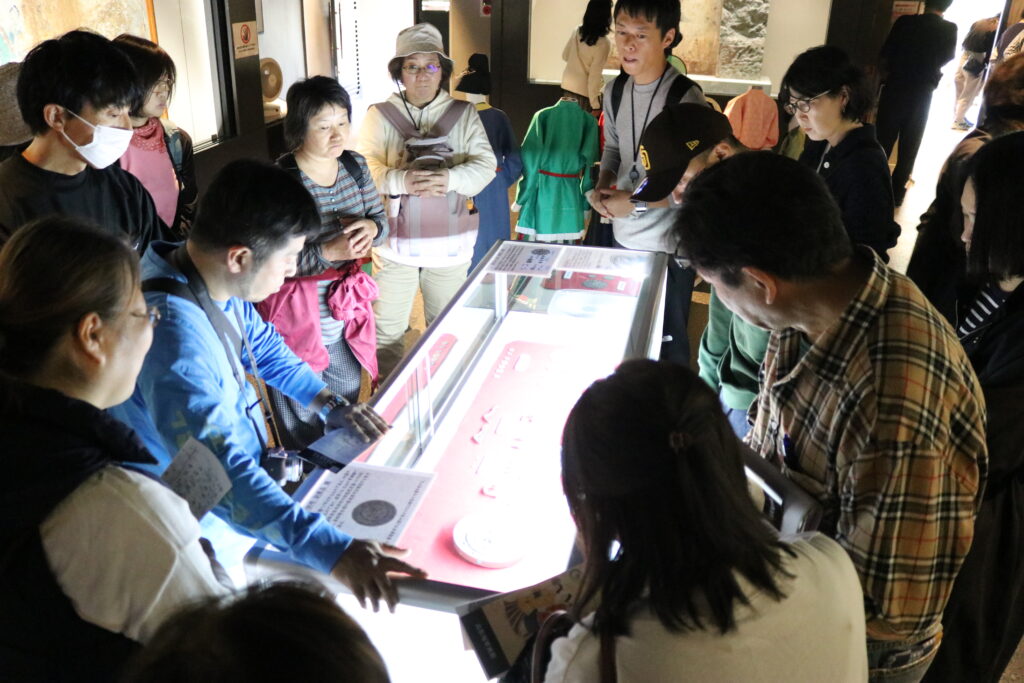

国営飛鳥歴史公園館は、飛鳥時代の歴史や文化を解りやすく紹介する拠点施設で、立体模型(ジオラマ)や映像展示を通じて、古代の都・飛鳥の魅力を体感でき、周辺遺跡の観光情報や散策の拠点としても利用されています。

辰巳先生は、飛鳥歴史公園館の立体模型(ジオラマ)を使って、飛鳥エリアの歴史とアカデミックツアーで巡る古墳の位置関係を解説。

明日香村は、飛鳥時代と呼ばれる6世紀末から8世紀初頃にかけての約100年間、都が置かれ、聖徳太子の「十七条憲法」の制定、中大兄皇子と中臣鎌足による「乙巳の変」など、律令国家体制の礎が築かれた「日本のはじまり」とされている地、と辰巳先生が解説。その歴史が「日本書紀」に書かれているそうです。

また、平成18年から準備をしていた「飛鳥・藤原」の世界遺産登録に向けて、辰巳先生も一部資料の準備・執筆に携わっています。今年9月には世界遺産委員会の諮問機関である国際記念物遺跡会議(イコモス)による現地調査も実施されました。令和8年に世界遺産登録をめざす注目エリアに、アカデミックツアーで詳しく学べるなんてステキですね!

そして、この後に巡る古墳の位置関係やルート解説では、全体の徒歩移動は約4kmのようですが、古墳巡りなので高低差が結構あるそうです・・・。ここで参加者から質問!

Q.「飛鳥」と「明日香」って、漢字が2種類ありますが、どう違うんですか?

A.「飛鳥」は古代の地域名や時代といった歴史的な文脈で使用し、「明日香」は現代の行政区分の地名として使い分けています。(辰巳先生談)

皆さん「確かに!」と納得されていたご様子。また、国営飛鳥歴史公園館は、令和8年4月1日よりリニューアル工事に伴い休館になりますので、現在の展示が見たい方は、お早めに見に行ってくださいね。

中尾山古墳

国営飛鳥歴史公園を通って、次の目的地「中尾山古墳」へ。

江戸時代から「中尾石塚」などと呼ばれており、その由来は周辺の地形に関係するようです。高松塚古墳壁画発見以降、多数の来訪者があり、環境整備を目的とした事前の発掘調査が実施された結果、墳丘は石敷による八角墳であることが判明し、初めての八角墳として注目されました。

八角墳は近畿地方で5基確認されており、そのうち「中尾山古墳」「牽牛子塚(けんごしづか)古墳」「野口王墓古墳(宮内庁治定天武・持統天皇陵)」の3基が明日香村に存在します。この中尾山古墳は、墳丘が八角形であること、蔵骨器を納めるだけの狭い石室であること、所在地が古代の檜隈(ひのくま)の範囲内にあることから、『続日本紀(しょくにほんぎ)』に記載のある文武(もんむ)天皇の檜隈安古岡上陵(ひのくまあこのおかのへのみささぎ)である蓋然性が高いとされています。

文武(もんむ)天皇の崩御後に即位した元明(げんめい)天皇は、火葬した地に石碑と植樹をするのみと遺言していることから、中尾山古墳が天皇陵としての最後の古墳として位置付けられています。そして、八角形の意味としては、天皇を中心に八方あまねく国土を統治するという中国の世界観を現したものとされています。そして、またまた質問が。

Q.古墳って宮内庁が管理されているそうですが、中尾山古墳もそうなんですか?

A.中尾山古墳は宮内庁の管理ではありません。宮内庁が文武天皇陵として管理しているのは少し離れた場所にある別の古墳です。宮内庁によって管理されていれば、これほど近くで古墳を見ることや発掘調査ができません。(辰巳先生談)

高松塚古墳

ふたたび、国営飛鳥歴史公園を通って、次の目的地「高松塚古墳」へ。

「高松塚古墳」は、歴史の教科書などにも紹介されているのでご存じの方も多いかと思いますが、昭和47年の発掘調査で日本国内ではじめて極彩色の壁画が発見され、考古学ブーム、飛鳥ブームのきっかけをつくり、その後の文化財保存や飛鳥保存に大きな影響を与えました。

「高松塚古墳」は斜面に築かれており、墳丘は丘陵斜面を平坦になるように削平・整地されています。また墳丘に使用されている土の色調などの違いと、層理面にムシロ(わら、イグサなどを編んで作る敷物)目状の圧痕と搗棒(つきぼう)の痕跡が確認されたことから、版築(土を枠の中に層状に流し込み、突き固めて壁を作る伝統工法)による盛土が行われていることが分かりました。

高松塚壁画館

高松塚古墳のすぐそばにある「高松塚壁画館」には、石室内部の模型と壁画の忠実な模写・模造が展示されています(閲覧には別途入館料が掛かります)。

原寸・原色で再現された彩色壁画が有名ですが、発掘時に出土した海獣葡萄鏡やガラス、コハク製の玉類のレプリカなどが展示されています。

発掘された石室は全面に漆喰が塗布されており、その上の北壁に玄武、東壁に南側から男子群像・青龍、女子群像と日像、西壁に南側から男子群像・白虎・女子群像と月像、天井に金箔で星座を表現した星宿図が描かれており、館内の壁画配置も石槨の構造と同じつくりになっています。

ここで辰巳先生から「西壁に描かれている女子群像の絵の中で、変なところはどこでしょうか?」という問題。・・・残念ながら発見者はいませんでした。

辰巳先生は「赤い服の人の右手に注目してください。左手の杖(如意)の柄を持つ位置にあるのですが、持ち手の長さが足りないように見えませんか?消えてしまったのか、描き忘れたのかは定かではありませんが、本来は柄の部分が右手で持つくらい長かったのかもしれませんね。」と、壁画の不思議についても紹介しました。

そして中央の副葬品の展示ケースにある海獣葡萄鏡ですが、同じ時代、同じ形のものが中国で発見されているそうです。古代の工芸品が海を渡って日本にやってきたことが分かりますね。

そして一行は、「こんな裏道行くの?」と言わんばかりに地元の方が通る畦道(舗装されてます)を歩いて、ふたたび飛鳥駅へ。飛鳥駅で小休憩をはさんで、アカデミックツアー[後編]へ続く。

ナビゲーター:辰巳 俊輔 / たつみ しゅんすけ

四天王寺大学 文学部 日本学科 講師

担当講義:考古学・日本の世界遺産・観光データ分析/ツーリズム論、地域・文化発信演習など

研究分野:文化観光学、日本考古学

関連リンク:四天王寺大学 文学部 日本学科